Два года назад группа ученых завершила работу над сложнейшим международным проектом «Геном человека» — по картированию, полной раскладке генов человеческого организма. Сейчас идет изучение геномов животных, бактерий и вирусов. В проекте «Human Genome» принимала участие Национальная лаборатория Лос-Аламоса в штате Нью- Мексико.

Генетические исследования прокладывают дорогу к победе над болезнями. Геном — это генетическая карта (структура) организма. В задачу чрезвычайно трудоемкого проекта «Геном человека», работа над которым продолжалась 13 лет, входило выяснение точной последовательности нуклеотидов в ДНК и расположения человеческих генов, то есть их полного картирования.

В результате было обнаружено, что ДНК человека содержит, по меньшей мере, 25 тысяч генов. Они располагаются в клетках вдоль спиралевидно закрученных хромосомных нитей. Порядок расположения ДНК создает уникальный генетический «профиль» каждого отдельного человека. По словам Тома Бреттина, ученого из Национальной лаборатории Лос-Аламоса, благодаря проекту «Геном человека», разрабатываются новые методы диагностики и лечения обнаруженных в настоящий момент четырех тысяч наследственных болезней. «Мы знаем, допустим, что та или иная болезнь передана ребенку по наследству от матери или отца, — поясняет ученый. — Но нам неизвестно, что именно послужило причиной возникновения болезни. Сейчас, выяснив последовательность хромосом, мы можем сказать, чем именно отличается раскладка хромосомы заболевшего человека от раскладки здорового члена семьи».

Возможность манипулировать генами — или генная терапия — обещает в будущем помочь в устранении наследственных болезней. Лекарства для их лечения будут создаваться в соответствии с генетической структурой каждого отдельного человека. Но сначала ученые должны понять, в чем причина того, что одно и то же лекарство оказывается для одного больного более эффективным, чем для другого. «Скажем, лечение рака, — продолжает Том Бреттин. — Почему применяемые методы срабатывают в лечении одного больного и не работают в отношении другого. Одна из рабочих гипотез в данный момент состоит в том, что причиной этого является порядок расположение в организме хромосом. Поэтому диагностирование с помощью анализа последовательности человеческих хромосом позволит определить, какой курс лечения будет наилучшим для данного больного».

Хотя ученые сейчас имеют куда лучшее, чем прежде, представление о генах, им все еще неизвестен механизм их работы. А так как гены — это всего лишь два процента от генома человека, ученым предстоит еще многое выяснить и понять.

«Мы пока что понимаем смысл лишь одного процента всей имеющейся информации, — говорит Том Бреттин. — Гены — это лишь маленькая часть хромосомы. Мы до сих пор не имеем понятия о том, что представляют собой обширные пространства между генами, и какую роль они играют в развитии организма или возникновении болезней». При этом, однако, Бреттин подчеркивает, что открытия в области генетики уже произвели революцию в медицине: «В результате, в XXI веке произойдут перемены в здравоохранении. Раннее диагностирование укажет человеку на необходимость изменения образа жизни для предотвращения угрожающего ему заболевания. Будут созданы новые лекарства с учетом специфики каждого отдельного человека, а также разработана общая методика лечения, основанная на понимании генома человека».

В Национальной лаборатории Лос-Аламоса продолжаются исследования в области расшифровки генов бактерий. Ученые надеются, что эти исследования помогут в борьбе с загрязнением окружающей среды, глобальным потеплением и в создании экологически чистых энергоносителей.

Клетки хранят запас РНК на черный день

Ученые из лаборатории Колд Спринг Харбор обнаружили новый вид информационных РНК. Эти молекулы бездействуют в организме, но в стрессовой ситуации мгновенно «включаются» и приступают к выполнению своих прямых обязанностей — кодированию белков. Это открытие поможет понять, как организм побеждает болезни.

В частности, исследователи открыли так называемый механизм «cut and run», с помощью которого, как они предполагают, контролируется экспрессия многих генов в организме человека и других живых существ. Этому механизму еще предстоит сыграть важную роль в биологии и биомедицинских исследованиях.

Согласно центральной догме молекулярной биологии, определенные участки ДНК транскрибируются в информационные РНК (иРНК) , а иРНК, в свою очередь, транслируются в определенный белок. Регуляция транскрипции и трансляции в конечном итоге определяет, будут ли гены включены для кодирования белков или же они будут выключены. Как только молекулы иРНК собраны, они переносятся из ядра в цитоплазму в качестве матриц для производства белков.

Однако два года назад биологи из лаборатории Колд Спринг Харбор под руководством Дэвида Спектора (David Spector) обнаружили, что часть молекул иРНК задерживается в особых ядерных структурах — ядерных спеклах (от англ. speckle «пятнышко») — и не попадает в цитоплазму. Биологов, естественно, заинтересовал вопрос: для чего же нужны эти некодирующие иРНК?

И вот недавно им удалось выделить первую такую иРНК — она была получена их клеток лабораторной мыши путем транскрипции гена mCAT2, который кодирует клеточный поверхностный рецептор, пишет журнал Nature.

«Сначала мы обнаружили, что ген mCAT2 транскрибируется в два типа иРНК — стандартную иРНК, кодирующую белок (она, как и положено, переносится в цитоплазму) и нестандартную, которая остается в ядре, — рассказывает Спектор. — Но ключом к разгадке стало то, что нам удалось понять, для чего нужен рецептор, кодируемый геном mCAT2, и таким образом выяснить, почему этот ген кодирует иРНК, которые остаются в ядре“.

Оказалось, что этот рецептор участвует в выработке оксида азота — соединения, помогающего клеткам бороться со стрессами и инфекциями. Кроме того, согласно результатам ранее проведенных исследований, недостаток белка, кодируемого геном mCAT2, часто встречается у людей, страдающих рассеянным склерозом и болезнью Гентингтона.

Поняв это, исследователи предположили, что иРНК-“бездельники» используются клеткой в тяжелые для нее времена — как ответ на вирусную инфекцию или другой стресс. Чтобы проверить эту гипотезу, ученые обработали клетку подопытной мыши интерфероном, создав иллюзию вирусной инфекции. Как и ожидалось, в ответ на такой стресс нетипичные иРНК в ядре, кодируемые геном mCAT2, быстро расщепились, и часть их срочно переместилась в цитоплазму, чтобы транслироваться в белок.

«Этот механизм „cut and run“ открывает для нас совершенно новый вид генной регуляции, — говорит Спектор. — И мы подозреваем, что нам предстоит обнаружить еще не одну группу подобных генов».

По мнению Спектора и его коллег, аналогичная резервная система иРНК есть и в организме человека. Именно ее изучением они планируют заняться в ближайшее время.

Обнаружен ген, ответственный за разнообразие лиц

Фактор роста bmp4, регулирующий форму и размер челюстей популярных аквариумных рыбок-цихлид, проливает свет на принципы формирования лицевых костей у всех позвоночных. В том числе и у человека.

Цихлиды (Cichlidae) — семейство рыб отряда окунеобразных, обитающих в пресных водоемах Америки и Центральной и Западной Африки. Отличаются яркой окраской, многообразием форм тела и плавников, а также особенностями и разнообразием строения головы и челюстей, отражающимися на особенностях их питания. Так, для захвата и обработки пищи цихлиды применяют разные наборы зубов — верхнечелюстными зубами они захватывают или откусывают куски пищи, а затем дополнительно обрабатывают их зубами, расположенными на нижней глоточной кости. В противоположность млекопитающим лишь немногие рыбы способны жевать пищу боковыми зубами.

Сотрудники Института Форсайта исследовали молекулярную основу такого разнообразия строения челюстей у африканских цихлид. Собранные данные говорят о наличии связи между различными паттернами экспрессии гена bmp4 (bone morphogenetic protein) в челюсти эмбриона цихлиды и вариантами развития челюстных костей. По словам руководителя исследования доктора Крейга Альбертсона (R. Craig Albertson) , чем выше уровень фактора роста, тем толще получается челюстная кость, и, напротив, снижение уровня bmp4 приводит к уменьшению толщины челюстных костей у цихлид.

Эти данные хорошо соотносятся с недавним исследованием галапагосских вьюрков — классического примера дарвиновского естественного отбора. У них также обнаружена корреляция гена bmp4 и формы челюсти. Значит, уже можно сделать предположение, что этот ген выполняет схожие функции и у других позвоночных. Это позволяет говорить о важной роли гена в эволюции позвоночных и становлении морфологического разнообразия видов, говорится в пресс-релизе Института Форсайта.

Дальнейшее изучение работы гена bmp4 поможет понять механизмы наследственных дефектов внешности у людей, а также разработать методы биологического лечения лицевых травм.

Генетическая популярность

Психологи из Университета штата Мичиган впервые доказали, что популярность человека зависит от его генетического кода.

Ранее было опубликовано много исследований, из которых следовало, что поведение человека во многом определяется его генетическим кодом. Кроме того, нередко оказывалось, что «нарушители правил» (люди непредсказуемые, предпочитающие действовать неожиданно – импровизировать) зачастую пользуются высокой популярностью у окружающих. Ныне два этих обстоятельства удалось объединить и проверить экспериментально.

В эксперименте были собраны образцы ДНК у двухсот с лишним случайно отобранных и ранее не знакомых друг с другом студентов. Молодые люди получили возможность пообщаться друг с другом в течение часа, после чего ответили на вопросы специальной анкеты, в которой их просили указать других участников эксперимента, которые им наиболее понравились. Как оказалось, абсолютно все выявленные «любимцы общества» обладали особым геном, который обычно обнаруживается у людей, склонных нарушать общепринятые правила поведения.

Детальное описание работы публикуется в январском номере журнала «Journal of Personality and Social Psychology».

По информации Washington ProFile

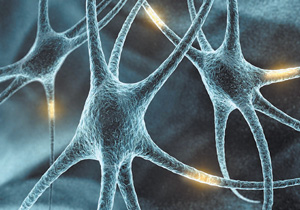

Наночастицы помогут мозгу

Традиционно, для воздействия на нервные окончания или ткани мозга используют громоздкие проволочные соединения и металлические электроды. По счастью, команда исследователей из Case Western Reserve University (Кливленд, штат Огайо) пошла другим путем. Уникальное сотрудничество между химиками и нейробиологами привело к открытию совершенно нового и необычного способа использования света для активирования клеток мозга с помощью наночастиц.

Основные исследования проводили Бен Строубридж (Ben Strowbridge) — адъюнкт-профессор нейробиологии и Клеменс Бурда (Clemens Burda) — адъюнкт-профессор химии, которым помогали докторанты в обеих специальностях. Сотрудничество специалистов в столь разных областях принесло важные результаты. Статья, опубликованная авторами по результатам исследований в первоклассном химическом журнале Angewandte Chemie (Yixin Zhao, Philip Larimer, Richard T. Pressler, Ben W. Strowbridge, Clemens Burda. Wireless Activation of Neurons in Brain Slices Using Nanostructured Semiconductor Photoelectrodes, — Angewandte Chemie International Edition, published online DOI: 10.1002/anie.200806093), является первой в данной области.

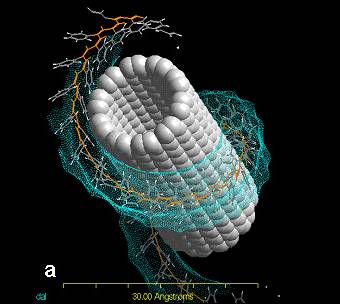

Используя полупроводниковые наночастицы в качестве фотоэлементов, ученые сумели вызвать возбуждение нейронов в клетках и в группах клеток при облучении инфракрасным светом. Внедрение непосредственно в ткани наночастиц, активируемых излучением, совершенно исключает необходимость в сложных проводных соединениях. Этот метод дает возможность более контролируемой реакции и способен почти точно воспроизводить сценарии сложных естественных стимулов (раздражителей). Электроды, используемые по сей день для возбуждения нервных клеток, не всегда могут точно восстановить пространственные картины, создаваемые раздражителями, и, к сожалению, часто повреждают ткани. Существует достаточно много ситуаций, где необходимы механизмы возбуждения нейронов — например, при травмах и повреждениях нерва для восстановления его функций. Сегодняшний способ — это наложение проводников, а затем — соединение с контролирующей системой — и то и другое — очень глубоко проникающие в ткани тела и сложные процедуры.

В первых экспериментах исследователи использовали тонкие срезы мозговой ткани для того, чтобы показать возможность инициирования нейронной активности оптическим излучением. Наночастицы — фотоэлементы располагали вплотную к нервным волокнам. Следующий шаг — показать возможность такого эффекта при стимулировании более длинных участков нейронных цепей. Клиническое применение такой технологии может привести к новым методам активации специфических областей мозга и поврежденных нервов.

Внешние или внутренние поверхности стеклянных микропипеток могут быть покрыты наночастицами полупроводника с узкой запретной зоной. Если для возбуждения используется видимое излучение или излучение в ближнем инфракрасном диапазоне, эти пипетки (обозначенные на рисунке как «PE Stim») могут активировать расположенные поблизости нейроны (обозначенные на рисунке звездочками) в ткани мозга без повреждений ткани, свойственных электростимуляции.

Вне совместного проекта обе группы сотрудничающих исследователей (и химическая и нейробиологическая) преследуют совершенно различные цели в научной работе. Лаборатория д-ра Строубриджа исследует вопросы групповой организации нейронов в областях мозга, отвечающих за чувствительность к запахам, и в гиппокампе. Группа д-ра Бурды использует химически синтезированные наноструктуры для исследования конверсионные схемы возобновляемых источников энергии, ключая фотоэлемнты. Другой сферой интересов химической лаборатории является исследование нанотехнологий для терапии и адресной доставки лекарственных препаратов в организме пациента.

По мнению обоих лидеров, обнаруженные эффекты могут привести к целому миру новых методов исследований. Основной вопрос при этом, как всегда один и тот же — достаточность финансирования исследований для продвижения их на следующий уровень. По счастью обе лаборатории оснащены и финансируются достаточно хорошо, чтобы позволить себе совместные внеплановые работы.

http://www.nanonewsnet.ru/

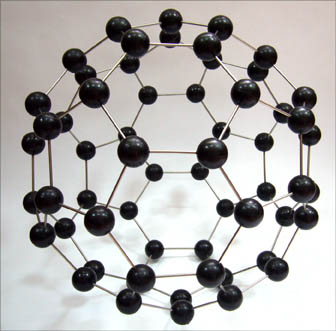

Фуллерены против отравы

Для разработки методов нейтрализации воздействия на организм токсичных и нервно-паралитических газов, таких как зарин и VX, ученые из Университета Вирджинии (Virginia Tech) предлагают использовать наноструктуры. Этот проект, имеющий важное значение в условиях террористической угрозы, был одобрен американским Национальным Институтом Здоровья (NIH) и получил финансирование в размере 1 млн долларов.

Работа над созданием принципиально новых антидотов к вызывающим тяжелый нейротоксический эффект фосфорорганическим соединениям вот уже в течение трех лет проводится под руководством профессора Марион Эрих (Marion Ehrich) в лаборатории Нейротоксикологии факультета Биомедицины и Патологии в Университете Вирджинии.

В экспериментах ученые задействовали наночастицы, называющиеся фуллеренами (также известными как бакиболы — это одна из форм существования углерода, где атомы углерода организованы в замкнутые оболочки и образуют многогранник, напоминающий футбольный мяч): с помощью химических модификаций ученые под руководством профессора Эрих добились улучшения их растворимости, каталитических и антиокислительных свойств, а также создали иммунореагенты.

Фосфорорганические соединения представляют собой чрезвычайно сильные боевые отравляющие вещества, которые вызывают смерть в течение нескольких минут после попадания в организм. Пример тому — ужасные трагедии в Токийском метро 1994 и 1995 годов, когда террористическая атака с применением газа зарин унесла жизни многих людей. Действие этих ядов основано на остановке работы фермента ацетилхолинэстеразы — важнейшего фермента, контролирующего процессы метаболизма, в том числе дыхания. Недостаток активного фермента приводит к каскаду негативных клинических проявлений (слезотечению, конвульсиям, параличу) и заканчивается смертью. Традиционно применяемые в случаях отравлений подобными веществами терапевтические приемы — это своевременное блокирование ацетилхолиновых (холинергических) рецепторов с помощью атропина и реактивирование ацетилхолинэстеразы препаратом пралидоксимом.

Успех терапевтического мероприятия при отравлении нервно-паралитическим газом зависит от дозы и своевременности введенного атропина, но не распространяется на сохранение жизнедеятельности пораженных тканей мозга из-за неспособности атропина проникать в них из кровеносных сосудов через гемато-энцефалический барьер.

В применении водорастворимых фуллеренов ученые видят прекрасное решение проблемы. Эти наночастицы способны обеспечить сразу два преимущества: во-первых, как показали предварительные эксперименты, производные фуллеренов связывают свободные молекулы фосфорорганических соединений — это поможет абсорбировать яд в организме; во-вторых, они беспрепятственно преодолевают гемато-энцефалический барьер и могут быть эффективны при нейтрализации свободных радикалов, инициирующих конвульсии.

Профессор Эрих очень надеется, что токсикологи вскоре увидят долгожданный реагент, способный устранять фосфорорганику из организма и который будет действовать более эффективно, чем атропин. Уже к маю 2009 года ученые постараются предложить два вида фуллеренов с положительными результатами in vitro (в химических реакциях и в экспериментах, моделирующих гемато-энцефалический барьер «в пробирке»).

Финансирование этой работы в размере 1 млн долларов, выделенное Национальным Институтом Здоровья (NIH) для трехгодичных исследований, распределится между лабораторией Нейротоксикологии Университета Вирджинии и Luna Innovations Inc., уже несколько лет проводящими совместные исследования в этой области.

http://www.nanonewsnet.ru/

Нано пути непрерывной диагностики - сахар крови

Ученые из корпорации Charles Stark Draper Laboratories разрабатывают специальные уникальные чернила для татуировки, которые могут изменять цвет в зависимости от содержания глюкозы в организме. Такие чернила предназначены для татуировки больных диабетом и позволят обеспечить непрерывный мониторинго уровня сахара в крови пациента. По мнению исследователей из бостонской корпорации (США), новый метод контроля позволит сохранить жизнь многим людям, больным диабетом, и безусловно избавит их от необходимости использовать болезненные методы получения крови из пальцев и ручного измерения содержания уровня глюкозы.

По словам ведущего исследователя проекта Хезер Кларк (Heather Clarke), чернила, чувствительные к глюкозе, должны быть введены в поверхностные слои кожи, а сама татуировка может быть небольшой — всего несколько мм в поперечнике. Глюкозочувствительные чернила должны периодически освежаться с тем, чтобы избежать эффекта выцветания, свойственного любой татуировке.

Изначально разработанные для контроля уровня натрия в крови пациента при лечении сердечно-сосудистых проблем и дегидратации, чернила для татуировки состоят из пористых наночастиц размером порядка 120 нм. Каждая наночастица содержит молекулы, чувствительные к глюкозе, и краситель, способный изменять цвет. В присутствии глюкозы, молекулы вещества, чувствительного к ней, прилипают к молекулам глюкозы, и краситель становится пурпурным. В отсутствие глюкозы, глюкозочувствительные молекулы прилипают к молекулам красителя, который, при этом, становится желтым. При нормальных уровнях глюкозы в крови, чернила имеют оранжевый цвет.

Межклеточная жидкость, окружающая клетки кожи, содержит тот же самый уровень глюкозы, что и кровь. — говорит г-жа Кларк. — Однако мы пока не совсем точно знаем, сколько времени при изменении уровня глюкозы в крови требуется для того, чтобы этот уровень в коже пришел в соответствие. Необходимо проделать измерения длительности этого «переходного» процесса. Не исключено, что эта длительность может измеряться минутами.

По словам г-жи Кларк, татуировки еще не тестировали на людях и, конечно, впереди еще несколько лет, прежде чем эта технология сможет стать широко доступной. В ближайшее время исследователи приступают к проведению тестов на мышах. Предыдущие тесты этих же самых чернил в экспериментах по контролю натрия не выявили никаких неблагоприятных побочных эффектов.

Ортопедическая нанотехнология

Переломы костей стали весьма обычным явлением среди пожилых и старых людей, поскольку с возрастом кости становятся более хрупкими. Активные люди и в более молодом возрасте имеют достаточно большой риск переломов, связанный со спортивными нагрузками.

Профессор Томас Вебстер (Thomas Webster), директор лаборатории наномедицины, и его коллеги из Университета Брауна (Brown University), Провиденс, США в журнале Journal of Material Chemistry рассматривают качественные изменения в современных костных имплантах, произошедшие благодаря прогрессу нанотехнологии.

Если перелом небольшой, он может быть заполнен костным цементом, в качестве которого часто используют полиметилметакрилат. Однако, если повреждения большие, используют более прочные элементы -металлические импланты на основе титана и титановых сплавов. Целей здесь обычно две — не только упрочнить место перелома материалом, способным поддержать вес тела, но и дать возможность роста новой костной ткани для полного восстановления функций кости.

В прошлом, костные импланты изготавливали из инертных материалов, подобранных потому, что они несильно изменяли функции организма и не генерировали очень массивных коллоидных шрамов (толстые слои ткани, формирующиеся вокруг импланта). Однако, эта принципиально довольно простая конструкция имела и свои существенные недостатки — по прошествии 10-15 лет соединение кости с имплантом теряет плотность, и такое расшатанное соединение, ухудшаясь со временем, приносит пациенту сильную боль. Как результат, пациенту приходится решаться на дополнительные операции для коррекции соединения путем замены импланта. Такая, коррекционная операция, совершенно нежелательна, поскольку чрезвычайно болезненна, дорога и вновь требует постоянной и интенсивной терапии пациента.

Поэтому, совершенно не удивительно, что исследователи и клиницисты проводят непрерывные работы, направленные на создание имплантов, которые могли бы успешно интегрироваться с окружающей костной тканью, причем, на все время жизни пациента. Ученые, используя опыт и понимание структуры кости и последовательность процесса формирования костной ткани, разработали различные методы преобразования этих, инертных, имплантов в импланты, которые могут способствовать росту кости. Один из первых подходов к изготовлению «активных» имплантов использует поверхностную химию для стимулирования взаимодействия имплантов с остеобластами.

Остеобласты — молодые остеобразующие клетки костей, которые синтезируют межклеточное вещество — матрикс. По мере накопления межклеточного вещества остеобласты замуровываются в нём и становятся остеоцитами. Вспомогательной функцией остеобластов является участие в процессе отложения солей кальция в межклеточном веществе (кальцификации матрикса). Такие методы привели к созданию ряда новых материалов для имплантов, таких, как, биоактивное стекло (биокерамика), которые демонстрируют успешное формирование кости. Ученым часто приходится прибегать к испытаниям новых кандидатов, поскольку необходимым является материал, который не только интенсифицирует рост костной ткани, но и обладает высокими механическими свойствами для использования в бесцементных содинениях, например, в качестве протеза шейки бедра. Материалы с подобным сочетанием свойств не всегда легко подобрать, даже среди композитов.

Значительные возможности в последнее время связывают с прогрессом в исследованиях биоматериалов, в особенности тех, где привлечены методы нанотехнологии. Тем не менее, разработка идеальных биоматериалов, которые могут иметь ресурс на все время жизни пациента, все еще остается проблемой.

Благодаря нанотехнологии сделан серьезный шаг в усовершенствовании ортопедических имплантов. Ортопедическая нанотехнология основана на понимании процессов, происходящих при взаимодействии между клеткой и материалом импланта. Живые клетки напрямую не взаимодействуют с имплантом, их контакты осуществляются через слой протеинов, которые практически мгновенно абсорбируются имплантом после его введения. В последнее время ученые существенно усовершенствовали многочисленные материалы, применяемые для изготовления ортопедических имплантов, включая титан и титановые сплавы, пористые полимеры, костный цемент и природный гидроксиапатит, путем модернизации их поверхностных свойств. Свойства основной части материала не меняются, сохраняя весьма желательные механические свойства. Модернизация материала касается только поверхности, которой, для улучшения взаимодействия с протеинами, придаются определенные наноразмерные свойства. Это приводит к тому, что клетки, формирующие костную ткань, пристают к импланту, обеспечивая и более плотное соединение и более активный рост кости.

Ученые пытаются создать более «умные» импланты, которые могут «чувствовать» какого рода ткань нарастает на них и передавать эту информацию на мобильные устройства, а также по команде выпускать медикаменты для регулирования скорости роста ткани. Такие импланты были разработаны в связи с необходимостью избежать осложнений, часто возникающих при имплантации кости. Такие осложнения могут быть связаны с инфекциями, воспалительными процессами (или ростом шрама), ослаблением контакта в соединении с имплантом, а в случае рака кости, рецидивом болезни. Наука занимается исследованием материалов, которые имеют особые свойства защиты организма от инфекции (например, серебро, цинк) или подавления роста раковых клеток (селен).

Ученые добились увеличения срока жизни наноматериалов в крови

Исследователи из Стенфрордского университета, США создали несколько пегилированных поверхностно-активных соединений, которые способны поддерживать наноматериалы в водном растворе. Такие функционализированные структуры стабильны при различной степени щелочности или кислотности раствора. Ученые полагают, что их разработка поможет прогрессу в области медицинской визуализации при диагностике с помощью нанотехнологий. Медицина является одной из областей, где нанотехнологии начинают прочно обосновываться уже сейчас. Однако, для нахождения в средах живого организма наноматериалы часто приходится покрывать и стабилизировать другими материалами, например полимерами. Вследствие этого, фармакокитнетика и фармакодинамика получившегося вещества будет определяться уже этим покрытием. Ученые провели опыты по покрытию углеродных нанотрубок пегилированным полимером. Результатом этого стало значительное увеличение срока нахождения трубок в плазме крови, а также в других органических средах. Такой результат примечателен в свете того, что ранние опыты ученых с наноматериалами показывали, что ретикулоэндотелиальная система в печени, селезенке, лимфатических узлах и костном мозге разлагает их, делая методы диагностики и лечения с помощью наноматериалов затруднительными. По словам ученых, такой результат показывает, что наноструктуры можно вводить в опухоли на основании эффекта повышенной проницаемости и накопления (EPR-эффекта), что может стать перспективной техникой в отображении и терапии вследствие большего количества контактов с рецепторами. Как показали опыты на мышах, срок жизни таких нанотрубок в крови, или, как его говорят ученые, «полураспад», составляет около 22 часов. Это значительно больше прежнего срока в 5,4 часа. В настоящее время ученые продолжают работать над пониманием механизмов, которые вызывают распад наноструктур и перспективами использования в этой области пегилированных полимеров.

Фуллерены против рассеянного склероза

В содружестве с группой профессора Howard Weiner из Больницы Brigham and Women в Harvard Medical School, доктор Michael Gozin из TAU's School of Chemistry пытается создать препарат для лечения MS следующего поколения, основанный на молекулах фуллеренов. Содержащие высокую концентрацию углерода, фуллерены могут функционировать как стимулирующие антиоксиданты, поддерживающие жизнь и активность нейронов головного мозга.

В настоящее время нет никакого лечения от MS, заболевания, которое медленно парализует и затем приводит к смерти.

У фуллеренов и связывающих углерод нанотрубок есть огромный потенциал, который используется в датчиках и электронных устройствах, что позволяет ученым сделать намного более маленькие и более быстрые процессоры. У этих основанных на углероде материалов есть огромный диапазон возможностей для использования их в нанотехнологиях.

До сих пор фуллереновая терапия не использовалась в медицине. Но TAU и команды Гарварда полагают, что они могут решить проблему, связанную с использованием наноматериалов; они стремятся коммерциализировать их запатентованное изобретение. В случае успеха, сотрудничество TAU-Гарварда может дать новую надежду миллионам людей, страдающих MS.

Команда TAU — первая в мире, которая синтезировала предназначенный для мозга антиоксидант для лечения поврежденных нейронов. Преклинические испытания, как сообщают исследователи, оказались успешными на модельных животных. Они также пытаются применить ту же самую технологию в лечении болезни Альцгеймера, но надежное и эффективное лечение MS — их первейшая цель.

MS — аутоиммунное заболевание, которое отнимает у людей способность управлять моторной двигательной деятельностью. Никто не знает точно, сколько людей поражено MS. Согласно National Institute of Neurological Disorders and Stroke, считается, что в настоящее время живут более чем 350 000 человек в Соединенных Штатах, которые были диагностированы с MS; в США приблизительно 200 новых случаев диагностируются каждую неделю. Современный метод лечения, такой как изобретенный в Израиле Copaxone, явно помогает, но, видимо, не достаточно, говорит Dr. Gozin.

«Рассеянный склероз — очень серьезное клиническое состояние,» говорит Dr. Gozin. «У меня была идея о создании нового вида препарата.» Он рассказал об этой идее эксперту по MS профессору Howard Weiner в Гарвардском университете, и они начали сотрудничество.

«Я хотел направит удар на деятельность рецепторов в мозге, специфичных к антиоксидантам, которые вовлечены в развитие болезни, чтобы остановить ухудшение моторной функции у больных MS,» говорит Dr. Gozin.

«Мы создали молекулу с большим биомедицинским потенциалом, основанную на C60 фуллерене, имеющего форму футбольного мяча,» говорит Dr. Gozin. Команда из Тель-Авивского университета, включая аспиранта Amnon Bar-Shir, была первой, синтезировавшей и запатентовавшей этот способ лечения, который состоит в том, что фуллерены «запрограммированы» связываться с определенными рецепторами мозга. «Теперь мы работаем над следующим поколением этого типа молекул, содержащих менее „экзотические“ и более натуральные структурные единицы,» сообщает Dr. Gozin.

Удивительные нанотрубки

Невероятые свойства материалов из углеродных нанотрубок поражают. Создание более эффективных фотоэлементов позволит со временем каждому человеку использовать в повседневной жизни солнечную энергию, отказавшись полностью, или во всяком случае по большей части, от исползьвания таких источников энергии, которые загрязняют окружающую среду. А возможности искуственных мышц выглядят просто фантастично. Кроме использования этой искуственной ткани в медицине и для работы в космосе, на ум приходит создание искусственных организмов с потрясающими характеристиками: огромной силой и мгновенной реакцией.

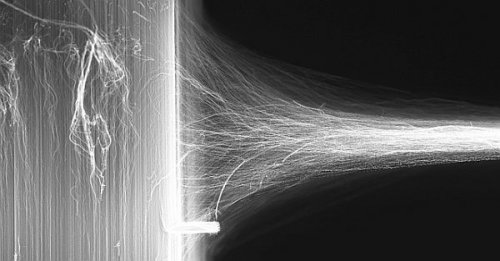

Изложим суть дела: Группа ученых Университета штата Техас в Далласе (University of Texas at Dallas) продемонстрировала совершенно новый тип искусственных мышц, которые сохраняют полную работоспособность при таких температурах, где ни один из видов искусственных мышц не может быть использован — от температуры жидкого азота (-196° C) до температуры, превышающей точку плавления железа (1538° C).

Результаты исследований опубликованы в недавнем номере Science (Giant Stroke, Superelastic Carbon Nanotube Aerogel Muscles). Приведенные в действие в определенном направлении, такие искусственные мышцы могут удлинняться в десять раз больше и со скоростью в 1000 раз более высокой, чем естественные мышцы. В другом направлении, будучи сжаты, они могут развивать силу, превосходящую в 30 раз силу, развиваемую естественными мышцами того же поперечного сечения. В то время как натуральные мышцы могут сокращаться в темпе 20% в секунду, новый вид искусственных мышц обладает способностью сокращаться в режиме 30 тыс. % в секунду.

Искусственные мышцы нового типа представляют собой пластины аэрогеля из углеродных нанотрубок, для получения которых в Университете разработана новая твердотельная технология. Аэрогель, который иногда называют застывшим дымом (frozen smoke) представляет собой твердотельный материал очень низкой плотности. Такой материал получают из геля, в котором жидкую компоненту замещают газом. Аэрогели, в основном, содержат воздух. Исходный материал представляет собой вертикально структурированные достаточно длинные нанотрубки, которые, благодаря такой организации, называют лесом нанотрубок, поскольку такие структуры по внешнему виду напоминают заросли бамбука. Подобные структуры могут быть сформованы в листы, которые имеют такую низкую плотность, что лист весом в одну унцию (1 унция примерно равна 28,3 г) может иметь площадь в 1 акр (примерно 0,4 га).

При приложении напряжения к аэрогельному листу, нанотрубки начинают отталкиваться друг от друга, что создает эффект работы мышцы. Эти прозрачные листы имеют весьма странные свойства, важные для работы мышц. Несмотря на столь низкую плотность (чуть ли не равную плотности воздуха), они имеют более высокую относительную прочность, чем стальная пластина. При сжатии в поперечном направлении они демонстрируют удивительные, более свойственные резине, свойства элластичности.

Один из авторов нового продукта проф. Рэй Богман (Ray H. Baughman) считает, что его свойства будут развиты другими группами ученых, и уже очень скоро изделия такого аэрогеля принесут огромную пользу человечеству.

По мнению проф. Богмана, скорее всего первыми найдут применения такие свойства нового продукта, как возможность изменения формы полос из нанотрубок путем изменения плотности аэрогеля. Благодаря столь легкому весу и изменяемой плотности аэрогели из углеродных нанотрубок являются весьма желанным материалом помимо применения в качестве искуственных мышц еще и в элементах солнечных батарей. Высокие электрические свойства наравне с возможностью значительно увеличивать площадь поверхности могут существенно улучшить параметры фотоэлементов, сделав их более эффективными и в приеме и в накоплении энергии солнечного излучения. В дополнение авторы считают, что поскольку новые искусственные мышцы могут работать при экстремально низких и очень высоких температурах, их применение в космосе практически очевидно.

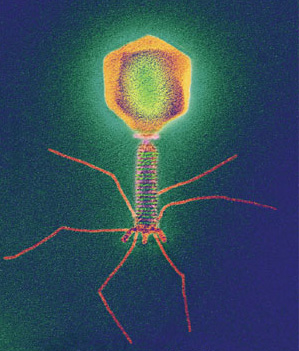

Вирусы-сборщики

Человеку необходимы источники энергии, не только мощные и дешевые, но и использующие как можно меньше токсичных веществ. В этом на помощь человеку пришли вирусы бактериофаги, они стали маленькими сборщиками литиевых аккумуляторов, и справились со своей задачей, создав аккумуляторы не только отвечающие современным т